Die Sanktionen der OFAC richteten sich diese Woche gegen den Kryptowährungsmixer Tornado Cash, was eine Reihe von Ereignissen nach sich zog, die die Gemeinschaft aufhorchen ließen. Wir werfen einen Blick auf die verschiedenen Handlungen in diesem Fall, der unfreiwillig über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinausging und gleichzeitig viele Fragen über die Werte der Dezentralisierung der Blockchain aufwarf.

Die Auswirkungen der OFAC-Sanktionen auf Tornado Cash

Es war die nicht zu übersehende Nachricht der Woche: Der Kryptowährungsmixer Tornado Cash wurde vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) mit Sanktionen belegt. Die am 8. August angekündigte Nachricht löste eine Kaskade von Ereignissen aus und warf zahlreiche Fragen innerhalb des Ökosystems auf.

Ganz konkret soll diese Maßnahme nur US-amerikanische Bürger betreffen. Einerseits dürfen diese das Protokoll nicht mehr verwenden, andererseits dürfen sie auch nicht mehr mit den verschiedenen Akteuren, die bestraft wurden, interagieren. Es handelt sich nicht um ein rückwirkendes Gesetz, so dass Personen, die Tornado Cash vor der Ankündigung des OFAC genutzt haben, nicht gefährdet sind.

Die Folgen waren jedoch schnell über die USA hinaus spürbar. Zunächst sperrte Circle, der Aussteller des USDC, bestimmte Adressen, die mit Tornado Cash in Verbindung standen, und fror damit Gelder in Höhe von 75.000 US-Dollar ein.

Obwohl diese Entscheidung aus monetärer Sicht wenig bedeutsam ist, hat sie die Krypto-Gemeinschaft auf den Plan gerufen, die darin einen Höhepunkt in einem Ökosystem sieht, das die Dezentralisierung predigt.

Dies veranlasste Rune Christensen, den Gründer von MakerDAO, dazu, die Funktionsweise des DAI in Frage zu stellen. In der Tat ist das DAI größtenteils durch das USDC kollateralisiert. Dieser Punkt der Abhängigkeit von einem zentralen Akteur stört Rune Christensen nun und er denkt über andere Methoden der Kollateralisierung nach. Er denkt sogar über eine mögliche Version des Stablecoins nach, bei der dieser nicht mehr an den Dollar gebunden ist:

rune: we should seriously consider depegging from usd pic.twitter.com/HBMrPH7LrW

– banteg (@bantg) August 11, 2022

Zwei Visionen, die sich gegenüberstehen

Das Hauptargument des OFAC zur Rechtfertigung seiner Sanktionen gegen Tornado Cash ist dessen Verwendung für Geldwäschezwecke. Dieses Argument ist unschlagbar, denn wenn ein Hack die dezentralisierte Finanzwirtschaft (DeFi) trifft, wird das Protokoll gerade dazu benutzt, die gestohlenen Gelder unauffindbar zu machen.

Außerdem werden viele dieser Hacks oft der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus zugeschrieben.

Illegale Aktivitäten sind jedoch nicht die einzige Motivation, seine Transaktionen zu anonymisieren. Vitalik Buterin gab beispielsweise an, Tornado Cash im Zusammenhang mit Spenden für die Ukraine verwendet zu haben. Die Absicht war hier nicht, ihn selbst, sondern vielmehr die Empfänger zu schützen.

Man könnte dies auch mit einer öffentlichen Person veranschaulichen, von der bestimmte Adressen bekannt sind. Wenn diese Person nicht möchte, dass alle ihre Adressen vor aller Augen offengelegt werden, sollte sie besser einen Kryptowährungsmixer verwenden.

Parallel dazu hat GitHub den Code von Tornado Cash von seiner Plattform entfernt, obwohl es sich dabei um Open Source handelt. Diese Freiheit von einer Gerichtsentscheidung, die GitHub nicht direkt betraf, hat die Debatte darüber, dass das Fehlverhalten einiger Menschen nicht unbedingt alle anderen verurteilen sollte, neu entfacht.

Roman Semenov, ein Entwickler, der an dem Projekt gearbeitet hatte, musste sogar mit ansehen, wie sein Konto gesperrt wurde :

Mein @GitHub Account wurde gerade suspendiert .

Is writing an open source code illegal now?

– Roman Semenov ️ (@semenov_roman_) August 8, 2022

Aave und dYdX ergreifen Maßnahmen

Apps wie dYdX oder Aave haben sich seit der Entscheidung des BAZL dafür entschieden, die Nutzung ihrer Plattform für alle Personen zu sperren, die mit Tornado Cash interagiert haben. Der Punkt, an dem die Debatte einsetzt, ist, dass diese Entscheidung alle Anleger betrifft, während die Beschränkungen eigentlich nur für US-Bürger gelten sollten.

Eine der Folgen dieser Maßnahme, die zum Schmunzeln anregt, ist, dass Justin Sun, dem Gründer des Tron-Ökosystems (TRX), der Zugang zu Aave gesperrt wurde:

Ich bin offiziell von @AaveAave blockiert, da jemand zufällig 0.1 eth von @TornadoCash an mich gesendet hat. @StaniKulechov pic.twitter.com/tNXNLNYZha

– H.E. Justin Sun (@justinsuntron) August 13, 2022

Die Ironie der Geschichte ist, dass er selbst mit der fraglichen Adresse die Sanktionen des OFAC befolgte. Ein anonymer Nutzer schickte jedoch tatsächlich 0,1 ETH an viele bekannte Adressen, um gegen die Maßnahmen des US-Finanzministeriums zu protestieren. Da es unmöglich ist, eine eingehende Transaktion in Ethereum zu blockieren, führt der Empfang von Geld von Tornado Cash dazu, dass man sich theoretisch nicht mehr an die Sanktionen hält.

Das ist natürlich Unsinn und deshalb haben die Aave-Teams sofort Maßnahmen ergriffen, als sie sich des Problems bewusst wurden:

1/8 Die oberste Priorität des Aave-Teams ist es, ein sicheres System für die Nutzer aufzubauen. Wir haben die API von TRM in das Aave IPFS-Frontend integriert, weshalb einige Benutzer möglicherweise Probleme beim Zugriff auf die Aave-App haben, die eines der Frontends des Aave-Protokolls ist.

Read for more info

– Aave (@AaveAave) August 13, 2022

Bitte beachten Sie trotzdem, dass diese Sperren nur über die Benutzeroberfläche der jeweiligen Plattformen anwendbar sind. Tatsächlich kann jemand mit Programmierkenntnissen sehr wohl direkt mit den Smart Contracts seiner Wahl interagieren, ohne über das sogenannte „Frontend“ zu gehen. So kann theoretisch selbst eine gesperrte Adresse weiterhin Aave und sogar z. B. Tornado Cash nutzen.

Es ist übrigens nicht auszuschließen, dass andere Entwickler schließlich neue Schnittstellen entwickeln, um diese Grenzen zu überwinden und jedem Gesperrten den Zugang zu diesen Smart Contracts zu erleichtern.

Die Verhaftung eines der Entwickler von Tornado Cash

Am Mittwoch, dem 10. August, wurde einer der Entwickler des Protokolls festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, Geldwäsche erleichtert zu haben sowie an der Verschleierung von kriminellen Geldern beteiligt gewesen zu sein.

Wie der Twitter-Nutzer Mikko Ohtamaa erklärt, können wir in der Tat auf eine zwiespältige Situation in Bezug auf die Governance des Protokolls hinweisen. Tatsächlich kostet seine Nutzung wie jede DeFi-Anwendung eine Gebühr. Um das Geld auf einer leeren Adresse und ohne ETH zur Begleichung dieser Gebühren abholen zu können, zahlt der Absender dann eine zusätzliche Gebühr, um den Vorgang abzudecken.

Besitzer von TORN-Tokens können ihrerseits einen Teil dieser Gelder im Austausch für ihr Stacking zurückerhalten:

47/ Leider gibt es einige Nachweise, die behaupten, dass Tornado Cash Operatoren hat, sogar mit einem Gewinnmotiv. Tornado Cash hat Einnahmen, zumindest in ihrer neueren „Nova“-Version.

– Mikko Ohtamaa (@moo9000) August 13, 2022

Diese Praxis wird als lukrative Möglichkeit gesehen, sich an der Anonymisierung von Transaktionen zu beteiligen. Im Zusammenhang mit der Geldwäsche von unrechtmäßig erworbenen Geldern wirft dies natürlich ethische Fragen auf.

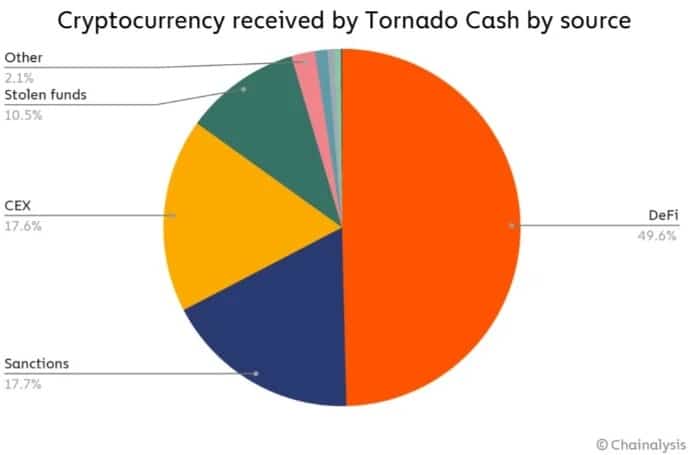

Laut Chainalysis wurden seit der Einführung des Protokolls im Jahr 2019 mehr als 7,6 Milliarden US-Dollar über das Protokoll geleitet. Die folgende Grafik zeigt, dass 10,5 % dieser Gelder angeblich gestohlen wurden und 17,7 % von Adressen stammen, gegen die Sanktionen verhängt wurden:

Herkunft der auf Tornado Cash gesendeten Gelder

Mindestens ein Viertel des Geschäfts von Tornado Cash soll also aus illegalen Praktiken resultieren.

In diesem Fall stehen sich also zwei Sichtweisen gegenüber, die beide legitime Argumente haben. Natürlich sollte man die Internetkriminalität nicht fördern, aber man sollte auch keine Verallgemeinerung vornehmen. Es besteht kein Zweifel daran, dass diese Episode, die weit über die Grenzen eines Landes hinausgeht, in Zukunft als Präzedenzfall dienen wird.

Man muss auch bedenken, dass in einem regulierten Umfeld Akteure, die auf den ersten Blick nicht betroffen sind, es vorziehen, auf Nummer sicher zu gehen, damit ihnen in Zukunft auf dieser Ebene nichts vorgeworfen werden kann.